Les iPSC, des cellules reprogrammées pour explorer les maladies humaines

Publié le 16.09.2025 - © Plateforme iPSC

Encore peu connues du grand public, les cellules souches dites « iPSC » révolutionnent la recherche biomédicale. En France, plusieurs plateformes labellisées IBiSA maîtrisent cette technologie et diffusent un savoir-faire rare mais stratégique pour l’avenir de la recherche.

Reproduire les cellules d’un patient en laboratoire, recréer in vitro les étapes du développement humain, corriger une mutation pour en observer les effets… C’est ce que permettent aujourd’hui les cellules souches pluripotentes induites, ou iPSC. Ces cellules reprogrammées offrent à la recherche un modèle cellulaire humain d’une précision inédite, taillé pour comprendre les maladies et imaginer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Plusieurs plateformes labellisées IBiSA s’organisent pour faire monter en puissance une expertise encore fragile en France autour de cette technologie en plein essor.

Un modèle pluripotent unique dérivé du patient

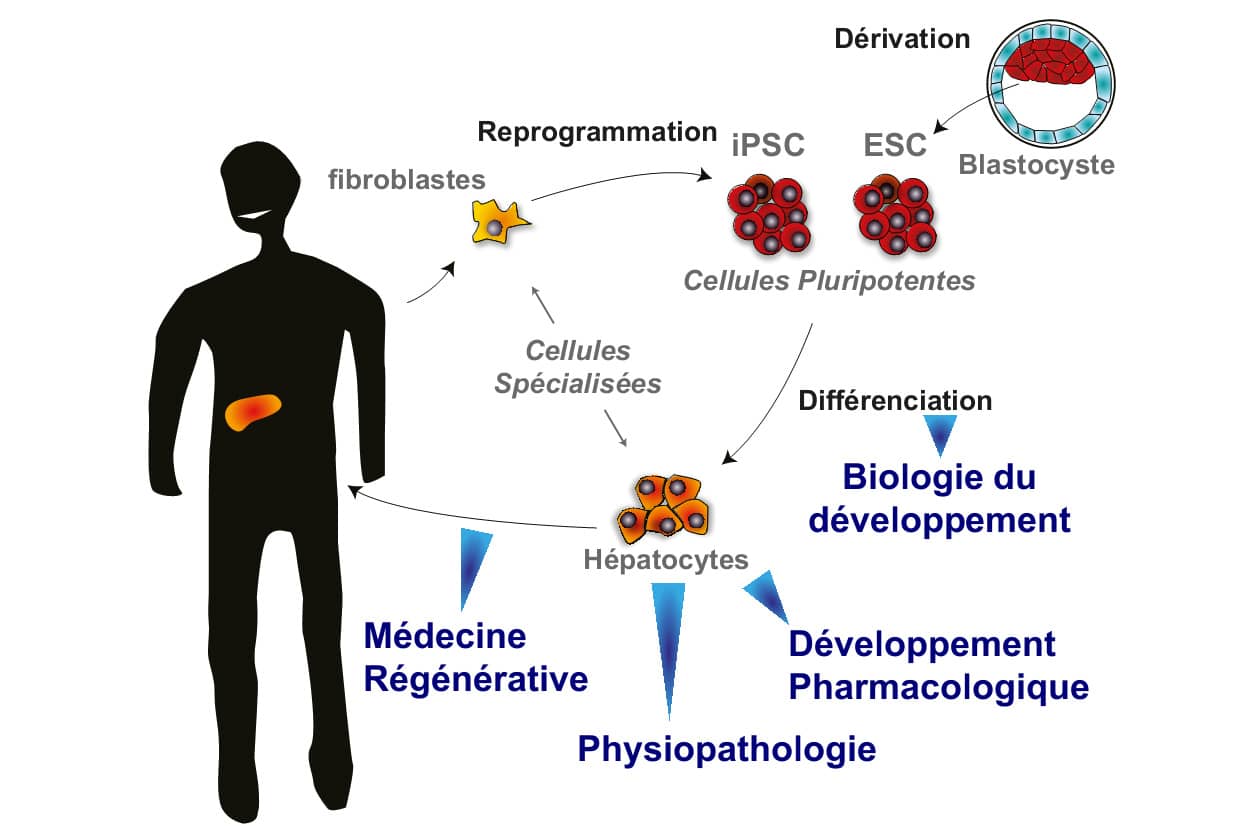

Les iPSC sont obtenues par reprogrammation de n’importe quelle cellule adulte. L’objectif est de lui redonner les propriétés des cellules pluripotentes présentes au début du développement embryonnaire. Autrement dit : la capacité à se différencier en n’importe quel type cellulaire de l’organisme humain.

L’atout majeur des iPSC réside dans leur origine : elles sont spécifiques à un individu. Il devient alors possible de modéliser une maladie génétique à partir de cellules porteuses de la mutation concernée. En corrigeant cette mutation par édition du génome, les chercheurs peuvent également comparer des cellules « malades » et « saines » issues d’un même patrimoine génétique. Un outil de choix pour comprendre les causes des pathologies et tester des approches thérapeutiques.

Des plateformes à la pointe

Les plateformes IBiSA mettent ces modèles cellulaires complexes à la portée des équipes de recherche, tout en garantissant un haut niveau de maîtrise technique. Elles incarnent l’ambition d’IBiSA : structurer un réseau national associant service, formation et R&D.

En Île-de-France, la plateforme stemCARE se distingue par ses activités de criblage à haut débit et de repositionnement de molécules. À Nantes, les compétences en reprogrammation de la plateforme iPSC complètent celles d’Atlantic Bio GMP, centre de production de thérapies innovantes de l’Établissement français du sang (EFS). Le but est de rapprocher expertise scientifique et production clinique pour accélérer la mise au point d’applications thérapeutiques.

Diffuser le savoir-faire

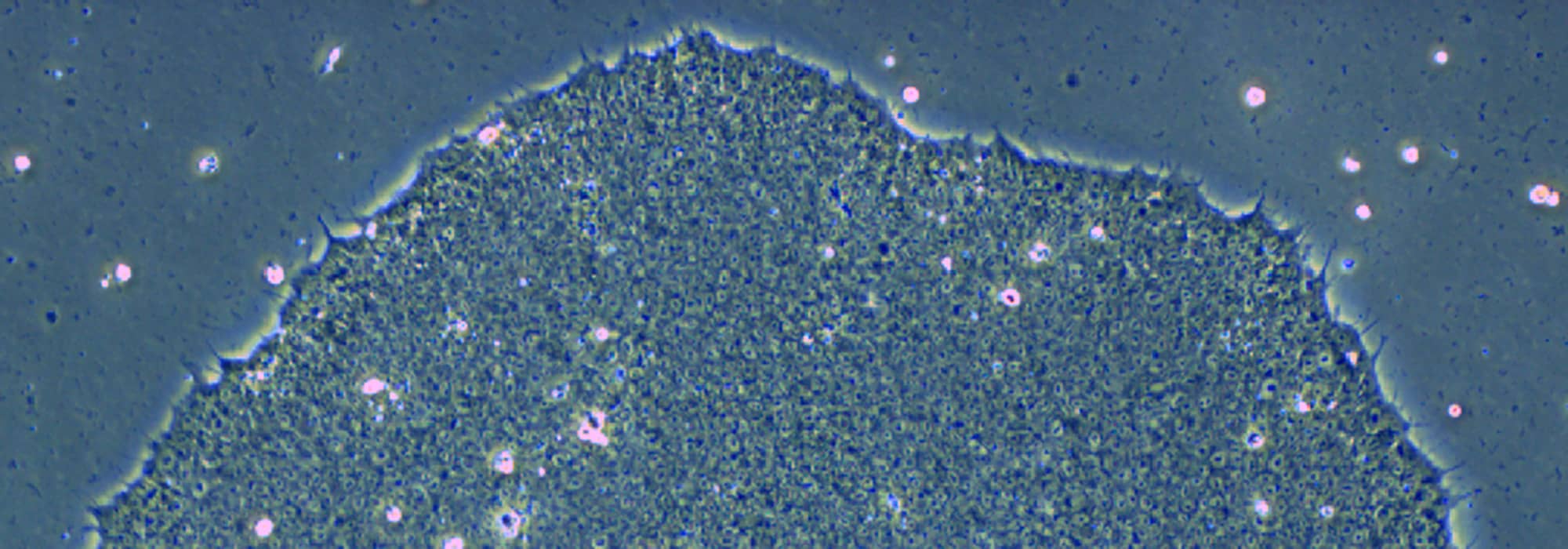

Cultiver des iPSC n’est pas complexe en soi, mais demande du temps, de la rigueur et une grande expérience pour reconnaître les défauts de culture ou adapter les protocoles. C’est ici que les plateformes jouent un rôle crucial : elles assurent le contrôle qualité et développent des outils pour diffuser largement leur expertise.

Exemple phare : la mise en place d’un système d’aide à la décision basé sur l’intelligence artificielle. Celui-ci analysera la morphologie des colonies cellulaires à partir d’images annotées par des experts de plateformes iPSC européennes et signalera les cultures à écarter. L’idée est de fournir aux laboratoires un regard expérimenté immédiat, en parallèle d’une formation qui prend du temps.

Au-delà de l’opérationnel, les plateformes cherchent aussi à structurer une communauté nationale. Avec la Société française des cellules souches (FSSCR), elles soutiennent des actions visant à harmoniser les pratiques, faciliter les échanges entre ingénieurs et encadrer la distribution des lignées.

Un tournant pour les modèles de recherche alternatifs

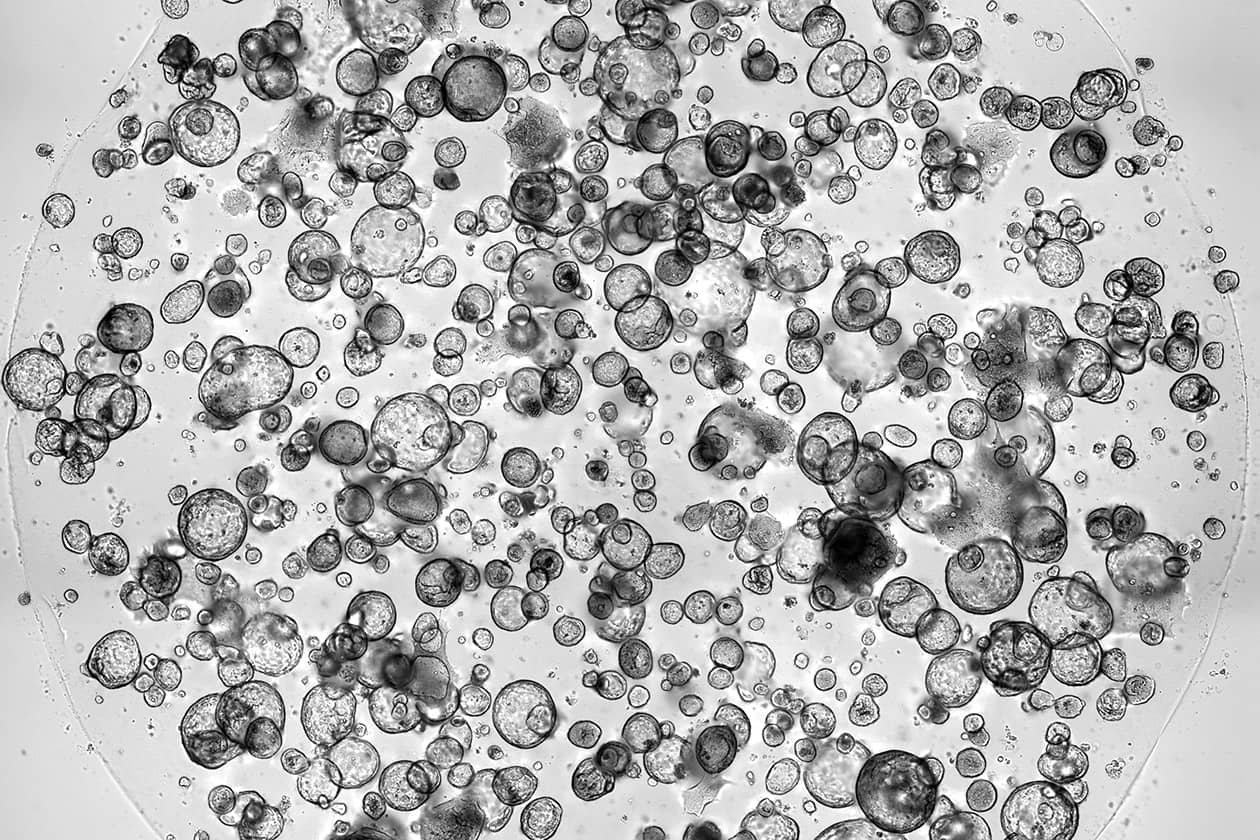

L’essor fulgurant des iPSC s’inscrit dans une évolution plus large : la réduction des modèles animaux dans la recherche dans le cadre des 3R (remplacement, réduction, raffinement). Les iPSC sont complémentaires des cellules souches adultes, faciles à isoler dans certains tissus comme le poumon ou le colon, et permettent de générer des avatars d’organes inaccessibles tels que le cerveau, le cœur ou le foie. Combinées à d’autres types cellulaires, immunitaires, vasculaires ou endothéliaux, elles contribuent ainsi à créer des modèles expérimentaux plus proches de la physiologie et des pathologies humaines.

Les organoïdes tumoraux, des avatars de tumeurs en 3D

Labellisées IBiSA en 2021, les plateformes 3D-Hub, ORGAPRED et OrgaRES génèrent des organoïdes tumoraux. Ces modèles en 3D ont le potentiel de révolutionner la recherche sur le cancer.

Résultats de l’appel d’offres Plateformes IBiSA 2020

6 nouvelles plateformes ont été labellisées IBiSA et 2 683 000 € ont été distribués à 40 structures IBiSA en sciences du vivant. Retour sur l’édition 2020 de l’appel d’offres Plateformes.